Tadi pagi saya menonton sebuah film pendek berbahasa jawa timuran. Saya menontonnya dengan menggunakan platform klikfilm.com dan membayar 7000 dengan saldo GoPay. Sangat murah menurut saya. Dan itu berlaku sepuasnya untuk akses nonton film lain selama 7 hari tanpa jeda. Untuk film-film tahun lampau, aksesnya murah meriah tapi kalau yang terbaru dilabeli premium dan mesti bayar lagi ternyata.

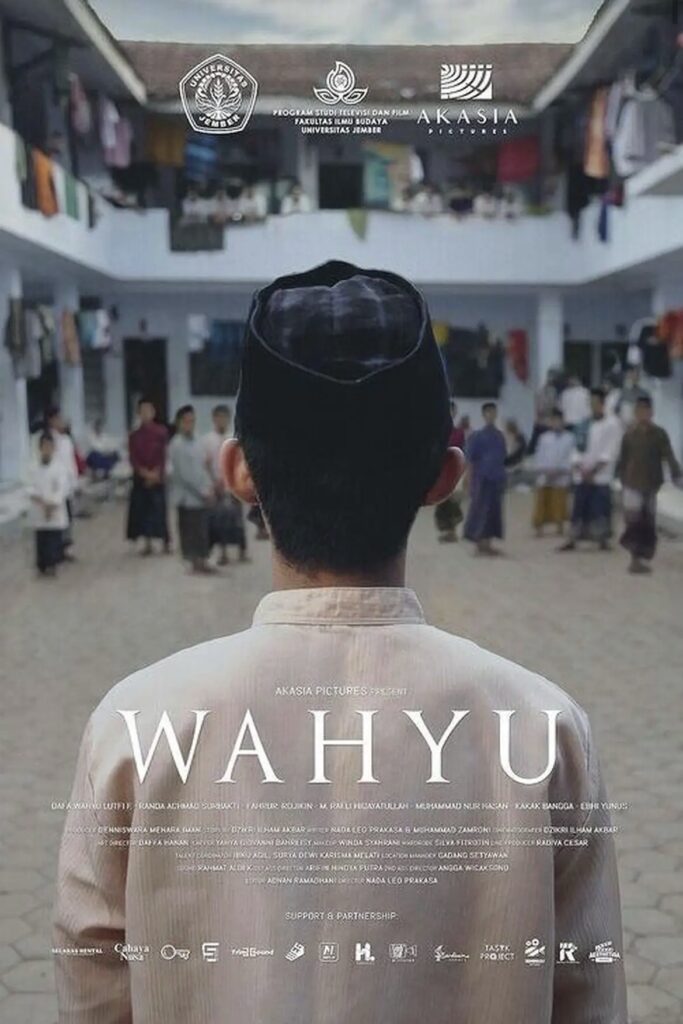

Jadi judul film yang saya tonton ini adalah nama seseorang: “Wahyu”. Isinya memang agak mengejutkan untuk ukuran film Indonesia masa kini apalagi masyarakatnya masih dalam fase ‘ketat beragama’.

Salah satu adegan paling seronoknya saya pikir bukan saat adegan Wahyu dan santri-santri remaja pria itu mandi bersama di ‘jeding’ atau kamar mandi dengan bak raksasa karena para aktornya masih bersarung saat mandi. Tentu itu tidak natural tapi ya mau bagaimana lagi, setidaknya masih bisa ditolerir untuk ukuran masyarakat musim garis keras di Indonesia. Meski di situ digambarkan sarung Wahyu terinjak temannya dan Cholis yang entah bagaimana mencari sabun yang terjatuh di lantai melihat tubuh telanjang rekan santrinya itu dengan mulut menganga, adegan yang paling menegangkan justru saat Wahyu yang adalah santri baru pindahan dari ponpes lain itu menurunkan celana dan sarungnya sampai bokongnya terlihat jelas di layar. Bokong pria remaja yang normal saja. Tak kempes tapi juga tak tebal. Bokong itu dikontraskan dengan suasana sekeliling yang gelap karena latarnya kamar tidur santri di malam hari.

Bocoran plotnya adalah Wahyu (Dafa Wahyu Lutfi Faqih) merupakan pelaku yang mencari mangsa baru di pondok baru itu. Tapi berkat keterampilan dan pengalaman yang terasah dari pengalaman sebelumnya, Wahyu malah bisa lolos dari hukuman sebab Cholis (Randa Achmad Surbakti) adalah tuna wicara dan saat berusaha diperkosa oleh Wahyu, ia malah melawan dan terpergok temannya sedang di atas badan Wahyu dalam kondisi celana sudah melorot. Otomatis ia terlihat sebagai penjahat kelaminnya. Cholis pun ditendang keluar dari pondok itu. Wahyu malah mendapat belas kasihan dari sesama santri di kamarnya. Padahal justru dialah sang pelaku upaya sodomi pada Cholis.

Dan dari plot seperti itu saya paham bahwa sutradara ingin menyampaikan bahwa masalah ini memang tidak teratasi karena budaya pesantren yang tertutup dan tak membolehkan intervensi pihak luar dalam menegakkan hukum. Seolah pesantren adalah teritori dengan jurisprudensi tersendiri. Hal ini diperparah dengan budaya kultus individu yang luas di lingkungan tersebut. Mirip dengan kasus-kasus pelecehan seksual pastor-pastor gay katholik tapi ini dengan aroma kearifan lokal dan semesta agama yang berbeda.

Saya berharap film pendek ini bisa dikembangkan menjadi karya yang lebih panjang dan kompleks untuk membuka mata dan memulai diskusi soal isu hubungan romantis dan seksual antar santri dengan gender yang serupa. Sangat berisiko diprotes memang karena masyarakat kita yang super kolot tapi sangat perlu karena toh ini adalah fakta. Tak bisa ditutupi selamanya layaknya sampah tak terangkut yang ditutup terpal dan disemprot parfum oleh Pemkot Tangsel. Karena harus diakui itulah hobi kita: enggan menyelesaikan masalah sampai akarnya dan memilih menguburnya dalam-dalam. (*/)

Leave a Reply